東京・大阪では12戸に1戸がタワマンという普及ぶり

かつては「マンションは仮住まい、永住するなら一戸建て」という風潮もありましたが、現在はついのすみかとして認知されている分譲マンション。その中でも近年高いステータス性を誇るのがタワーマンション、いわゆるタワマンです。

実は法的にタワーマンションの明確な定義はありませんが、一般的には高さ60m、20階建て以上の高層マンションをタワーマンション(タワマン)として取り扱っているようです。タワマンの第1号物件は埼玉県の「与野ハウス」(1976年、住友不動産)とされていますが、ヴィンテージマンションとしても知られる東京都港区の「三田綱町パークマンション」(1971年、三井不動産)を19階建て、全長52mと現在の定義は満たしていないものの、タワーマンションのルーツに挙げる方もいます。

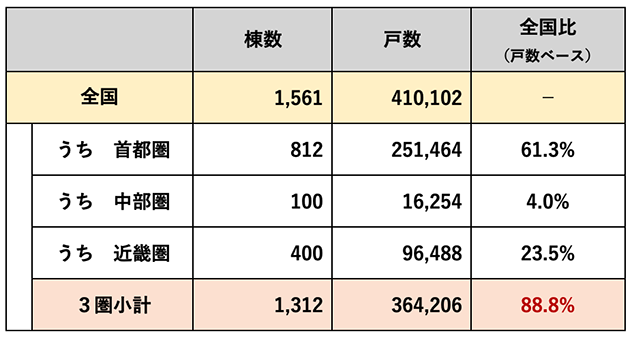

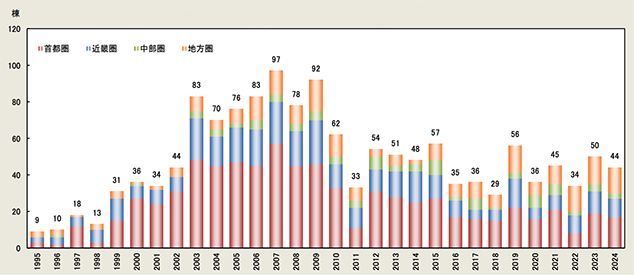

そのタワマン、2024年は44棟が竣工、戸数にして1万113戸(東京カンテイ調べ)が供給されました。総数にすると、今や全国に1,561棟、約41万戸を数えます。2025年には宮崎県でもタワマンが初竣工し、全国でタワーマンションが竣工されていないのは8県にとどまり、タワーマンションが一般化していることがうかがえます。

(表1)タワーマンションのストック数(2024年12月末現在)

- 出典:東京カンテイ「2024年 タワーマンションのストック数(都道府県)」から抜粋

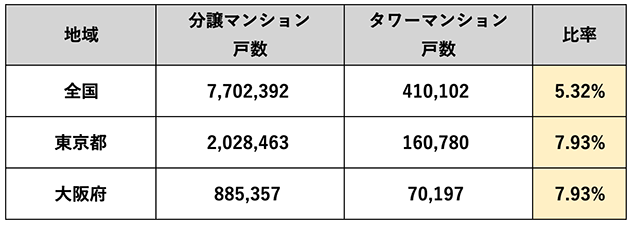

とはいえ、タワマンが多く建つのは人口密度の高い都市部、首都圏・近畿圏に集中しており、中部圏を含めた3圏で全体の9割近くを占める格好です。とりわけ東京都と大阪府はタワマン数が突出しており、どちらも全分譲マンションにおけるタワマンの割合が7.93%、12〜13戸に1戸がタワマンという普及率を誇ります。

(表2)分譲マンションストック数におけるタワーマンション比(2024年12月末現在)

- 出典:東京カンテイ「マンション・一戸建て住宅データ白書 2024」から抜粋

(図1)全国 圏域別 タワーマンション供給棟数の推移(竣工ベース)

- 出典:東京カンテイ「2024年 タワーマンションのストック数(都道府県)」

2025年も全国で41棟、1万2,104戸のタワマンが竣工する予定です(2024年12月末時点)。ペースはやや鈍化しているものの、タワマンは今後も当面コンスタントに供給されていきそうです。

築年で異なるタワマンの魅力、1997年前後で変わるコンセプトと価値

1980年代から供給が本格化していったタワーマンションですが、建設が一気に加速していったのが1999〜2000年頃になります。というのも、1997年の建築基準法改正によって、容積率が緩和されたり共用廊下や階段が容積率から外されたことで戸数を増やせるようになったり、日影規制の緩和によってビルが密集する市街地での建築が可能になるなど、タワマンの建築ハードルが大きく下がったのです。また同年、都市計画法において「高層住居誘導地区」も定められ、都道府県が容積率や道路斜線制限、隣地斜線制限を緩和できるようになったことで、都市部のマンション高層化に弾みがつきました。バブル崩壊で地価が下がったことや、郊外からの都市回帰現象なども、タワマン建設の後押しとなっています。

このように、1997年の建築基準法/都市計画法改定の影響は大きく、同じタワマンでもその前後で立地や規模、コンセプト、仕様などが大きく違っています。それぞれの特徴の一例をご紹介しましょう。

(表3)1997年建築基準法改正前後のタワーマンションの特性比較

| 1997年改正建築基準法の適用前に建築されたタワーマンション |

- ・郊外など、広い敷地を確保できるエリアに多く建てられており、良好な住環境を有している

- ・現行法で見ると建ぺい率・容積率に余裕があり、建て替えの際などに有利な面を持つ

- ・築25年以上経っており、耐震性や省エネ性などの住宅性能については概して現行基準より低め。ただし大規模修繕などで性能を向上させているものも

- ・管理組合や住人間など、良好なコミュニティが成立している。ただし物件によっては住人の高齢化という側面も

- ・既に1〜数度の大規模修繕やリニューアル工事などの実績を有しており、管理費や修繕積立金の額もおおむね妥当

- ・一定量の売買があり、売却額や分譲賃貸としての市場価値が比較的確認しやすい

|

| 1997年改正建築基準法の適用を受けて建築されたタワーマンション |

- ・都心など人口密集地にも建設されるようになり高い利便性を有する。共用設備やサービス、セキュリティ等も充実

- ・地域の再開発と一体的に開発されることも多く、生活環境が良好

- ・階数、総戸数など大型化している。住宅性能について、おおむね現行の建築基準を満たしている

- ・建設コストアップ等による価格上昇のほか、販売価格抑制のため専有面積を抑えたり、仕様や設備等のグレードを落とした物件があるとされる

- ・海外富裕層や投資家の購入対象となり、自己居住中心の分譲マンションより価格が高めであることが多い

- ・賃貸投資オーナーも多く、住人間のコミュニティが希薄な面も

- ・大規模修繕のノウハウが少なく、将来管理費や修繕積立金の増額(値上げ)の可能性も

|

- *一般的な評価のほか、筆者の主観も交えての整理であることにご留意ください

同じタワマンでも、築年が古めのタワマンは豊かな住環境と良質の維持保全活動、コミュニティが魅力的な物件が多く、2000年以降のタワマンは最新性能と設備・サービスで高いステータス性を維持しているなど、築年によって物件としての価値や魅力に差異があります。中古のタワマンの購入をお考えの方は、この差について理解・確認していくことが、検討する上での参考になるかと思います。

普及と経年につれ、タワマンにも人気や資産価値の差が

高いステータスとブランド力を誇るタワーマンションですが、では今後もこうしたタワマン人気、タワマン信仰は持続していくものでしょうか。私個人の考えになりますが、タワマンが“大衆化”していく中で、今後、すべてのタワマンが人気や資産価値を維持できるわけではなくなっていくように思います。つまりタワマンといえども、今後は他の分譲マンション同様、物件のロケーションや利便性、維持管理状況やコミュニティなどによって峻別(しゅんべつ)され、資産価値が大きく変動するリスクを持つということです。

快適なタワマン生活を送れ、かつ将来も資産価値を維持・向上できるタワマン選びのための検討ポイントを、3つほど挙げてみました。

【ポイント①】サービスと管理費とのバランス

タワマンの充実した共用施設やサービスは魅力的ですが、その分どうしても管理費も高額になっていきます。また、超高層という建物の性質上、大規模修繕にかかる費用も一般的なマンションと比べて高額になるとされます。

(表4)建物形態別 管理費総収入(使用料・専用使用料からの充当額含む)

表は国交省が実施したマンション総合調査の平均管理費ですが、20階建て以上のマンションは他より相当高額になっていることがわかります。総戸数が多いというスケールメリットがありながら、こうした高額な数字になってしまっているのは、維持管理やサービスに相応のコストがかかるためでしょう。皆さんのライフスタイルにマッチした共用設備やサービスであれば支出も問題ないでしょうが、不要な設備やサービスであれば余分な出費となってしまいかねません。タワマンに付きもののラウンジやフィットネスジム、キッズルーム、コンシェルジュサービスといった設備やサービスがご自身の暮らしに役立ちそうか、そのあたりのバリューの吟味が大切です。

【ポイント②】将来の資産価値の維持・向上予測

いかにタワーマンションといえども、エリア内に何棟も林立するとどうしても人気に差が出てくるのは致し方ないもの。物件としての魅力はもちろんですが、駅や商業施設などへのアクセス性や、駐車場の出入りのしやすさなど、ロケーションや周辺環境など、同じエリアのタワマンでもさまざまな利便性によって将来の資産価値が大きく変わっていくことが考えられます。

例えば最寄り駅から「徒歩10分超え」の物件は、ご自身やご家族は苦にならなくても、賃貸住宅として貸し出す際にはネックとなる要因です。こうした競争力の差が将来の売却額=資産価値の維持につながりますので、そうした点について納得できるか慎重に検討していきましょう。半面、エリアのフラッグシップともいえる存在であれば、自己居住・賃貸ニーズともに一定の需要があり、資産価値が将来も大きく下がる可能性は少ないと考えられます。

【ポイント③】タワマン独自の生活スタイルを承知・納得できるか

タワマン高層階からの眺望の良さは高いステータス性を誇りますが、半面、高層階ゆえの風や揺れの問題や、いわゆる「エレベーター待ち」に代表される外部へのアクセス性という課題も存在します。大規模ゆえのコミュニティ問題や、自然災害による停電時など防災面での不安への対処など、タワマン独自の生活スタイルや特性も受け入れられそうか、ご自身のライフスタイルと併せて検討していきましょう。

他のマンションと比べて、タワーマンションはこれまで長らく資産価値の下落しにくいストックと考えられてきましたが、今後は地域やロケーション、築年、維持管理状況などさまざまな基準によって評価されていくはずです。まだまだ希少性は高いものの、どんな物件でもリセールバリューが高いだろうと安心できる時代ではなくなっていくはずです。

素晴らしい眺望や生活利便性、サービス、ブランド力などによって、もともと一般の分譲マンションより高額な値付けがされているタワマンです。しかし将来の資産価値も保証する“安心料”とはなり得ません。

その差額がご自身にとって価値あるものなのか、ご自分の生活を豊かにしてくれるものなのかを十分に吟味することが大切です。