- シニアにとって「どのような場所で過ごすか」は、その方の晩年の人生を大きく左右します。介護施設や有料老人ホームなどへの入所という選択肢もありますが、健康である限り、極力自宅で過ごしたいというのが多くの方の願いのようです。できるだけ長く自宅で過ごすためのプラットフォームとしての、一戸建て住宅とマンションそれぞれの特性について考えてみましょう。

晩年を穏やかに過ごせる場所はどこ?

日本財団「人生の最期の迎え方に関する全国調査」(2021年)によると、人生の最期を迎えたい場所として「自宅」を挙げる方は6割近くに上ります。しかし、実際に亡くなる場所は病院・診療所が65.7%で、自宅はわずか17%に過ぎません(厚生労働省「厚生統計要覧」2023年)。

(表1)「人生の最期を迎えたい場所」と実際の「死亡場所」

|

自宅 |

病院・診療所 |

| 人生の最期を迎えたい場所 |

58.8% |

33.9% |

| 実際に亡くなる場所 |

17.0% |

65.7% |

出典:日本財団「人生の最期の迎え方に関する全国調査」(人生の最期を迎えたい場所)2021年、厚生労働省「厚生統計要覧『死亡数・構成割合、死亡場所×年次別』」(実際に亡くなる場所)2023年

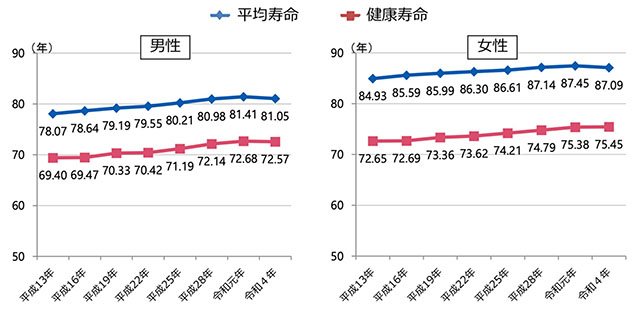

厚生労働省の統計によると、日本における平均寿命は男性が81.05歳、女性が87.09歳。また、健康寿命は男性が72.57歳、女性が75.45歳となっています(ともに2022年)。男女に差があるものの、平均寿命と健康寿命の差は8〜12年近くの差があり、厚生労働省ではこれを「日常生活に制限がある期間」と呼んでいます。

(図1)平均寿命と健康寿命の推移

出典:厚生労働省「健康寿命の令和4年値について」

「高齢者の医療の確保に関する法律」では、75歳から後期高齢者と規定していますが、健康寿命を考慮すると、それより前から住まいの備えを行うことが大切なようです。

どんな住宅性能が不可欠? シニアリフォーム時と何が違う?

シニアに優しい住まいをつくるため、働き盛りの30代頃に手に入れた持ち家を60歳前後で住みやすくする「シニアリフォーム」「定年前リフォーム」がポピュラーです。これは、子どもの独立や仕事の定年を迎える時期に室内外を更新し、新たなセカンドライフを快適に過ごすための取り組みといえます。

シニアリフォームの“定番”ともいえる住まいの配慮ポイントを整理してみました。

(表2)シニアリフォームにおける配慮ポイント例

| 生活しやすい動線 |

- ・寝室—LDK(リビング、ダイニングキッチン)—水まわり(トイレ、洗面、バスルーム)といった、日常生活で頻繁に使う場所を限りなく近い場所に配置し、生活動線を短くする間取りが有効

- ・とくに寝室とトイレとの距離は短いほどよいとされている

- ・一戸建ての場合、2階の居室を1階に移し、ワンフロアで生活できるようにするなどの工夫も効果的

|

| バリアフリー配慮 |

- ・身体機能の衰えに伴い、室内での事故リスクを軽減する工夫

- ・「段差の解消」「通路幅の確保」「手すりの設置」「開き戸から引き戸への交換」などが一般的

- ・室内の温度差をなくすことで居住者の血圧の変動などを減らす「温度のバリアフリー」、照明で暗い部分を減らす(とくに夜間)、「明るさのバリアフリー」なども大切

|

| 温熱環境 |

- ・建物の断熱性や気密性が高いほど、外気の影響を受けにくくなり、猛暑や冬の寒さを気にせず快適に過ごせる

- ・夏の熱中症や冬場の室内の温度差によるヒートショックなどのリスクを軽減する

- ・冷暖房機器の効率が高まることによる光熱費の削減も期待できる

|

ただ、70代以降のシニアが引き続き自宅で穏やかに過ごすためには、さらなる配慮点も必要になります。その要因と配慮例を挙げてみましょう。

(表3)70代以降のシニアのための住まいに必要な視点

| 身体機能の低下を補う工夫や配慮 |

- ・アクティブシニアと違い、後期高齢者に近くなるほど身体機能の低下が顕著になる。体力・筋力の低下をはじめ、視力や聴力の衰え、慢性疾患の進行などが進み、場合によっては自立のために家族や周囲のサポートが必要になることも

- ・「シニアリフォーム」で挙げたバリアフリーへの配慮をさらに進め、車いすでも移動可能な通路幅や動線を確保。介助や介護が必要になった際のスペースを見越した広さや間取りが大切

- ・水道の蛇口を自動水栓に変える、キッチンコンロをIH式に替えるなど、いっそうの工夫や安全性への配慮が大切

|

| 一人暮らしへの備え |

- ・長年連れ添った伴侶との死別によって、身体的、精神的、経済的にさまざまな影響をもたらし、生活上の困難が生じることも

- ・一人暮らしになった後、子どもとの同居、在宅サービスの利用など、さまざまな住み方が考えられる

- ・万一の事故や病気の際のための緊急連絡体制や見守りサービスなど

- ・地域のコミュニティに関わるなど、実際の社会参加も大切

|

相続を意識した持ち家

(住まいの終活) |

- ・死後、自宅は遺産として伴侶や子どもなど、相続にも配慮

- ・不動産は現金などと比べると流動性に欠けるため、将来の相続人にとっても価値のある住まいであることも大切

|

自然を感じる暮らしが楽しめる一戸建て、管理や防犯などの利便性に優れるマンション

かつて、住み替えによる「住宅すごろく」のゴールは「郊外の庭付き一戸建て」でしたが、現在はマンションも終の住み処として支持されています。ただ、一戸建てとマンションとでは住環境としての特性が多少違いますから、住まい方の志向に応じて上手に利便性を選択していけばよいかと思います。どちらを選ぶかはご本人次第ですが、加齢をサポートしてくれる、優しい住まいであることが重要なのは言うまでもありません。

(表4)一戸建て・マンションの住環境としての特性比較

|

一戸建て |

マンション |

| メリット |

- ・プライバシーや自由度の高さ

(単独での所有・管理による自由度、開放感)

- ・土地付きであるということ

(庭や畑のある生活、外部との近さ、土地の資産性など)

- ・住まいの可変性

(リフォームなどで最適化させやすい。増築・減築も可能)

|

- ・高いセキュリティによる安心感

(オートロック、施錠の手軽さ、管理人の存在など)

- ・高耐久・長寿命

(RC造などで堅牢、地震にも強い)

- ・バリアフリー面

(段差の少なさ、エレベーター設備など)

- ・維持管理の手軽さ

(共用部を管理組合や管理会社で維持)

- ・換金面

(一戸建てより早期に売却しやすい)

|

| デメリット |

- ・維持管理をご自身で計画し、実施する必要がある

- ・外部と近いことから一定の防犯対策が必要

- ・マンションより売却に時間がかかる傾向にある

|

- ・共同生活ゆえにプライバシーや生活音などが存在する

- ・管理規約に基づく一定の制約がある(リフォーム内容、ペット飼育など)

- ・ルールの変更などには合意形成を必要とする

|

一戸建て・マンションともに、現在のお住まいにそのまま住み続けたいのであれば「リフォーム」がお薦めですが、より暮らしやすい生活環境を目指すのであれば「住み替え」も考えられます。その際に、ご自身の目指す暮らし方に応じて一戸建て・マンションどちらにするかを選べばよいのではないでしょうか。その際、介護や見守りなどのサービスが付帯する、シニア向け住宅を選ぶという選択肢も考えられます。

どのような住まいを選ぶにせよ、大切なのは、ご本人のQOL(Quality of Life:クオリティ・オブ・ライフ、生活や人生の「質」)を高める住環境をしつらえるという視点でしょう。自宅で過ごす時間が長くなることや、生きがいを持って日々を送るためにも、住まいが安全・快適、そして自分好みの空間であることはQOLの維持・向上に欠かせません。良質の住空間を手にすることは、晩年の生活を豊かにするための自分へのご褒美や投資といえないでしょうか。

厚生労働省の「高齢社会白書」によると、今後も私たちの平均寿命は上昇を続け、2070年には女性が91.94歳、男性も85.89歳にまで延びると推計されています。“人生100年時代”も近くなった昨今、病院や医療施設でなく自宅でできるだけ長く過ごすためにも、晩年ほど住まいのタイプや性能にこだわっていきたいものです。

建築・不動産ライター / 編集者。主に住宅を中心に、事業者や住まい手に向けて暮らしや住宅性能、資産価値の向上を主テーマとして執筆活動を展開している。近年は空き家活用や地域コミュニティーにも領域を広げる。著書に『中古住宅を宝の山に変える』『実家の片付け 活かし方』(共に日経BP・共著)

※本コンテンツは、不動産購入および不動産売却をご検討頂く際の考え方の一例です。

※2025年8月27日本編公開時の情報に基づき作成しております。情報更新により本編の内容が変更となる場合がございます。