新築マンションは価格上昇の動きが都下や県部にも波及

——はじめに、2024年の新築マンションの状況について教えてください。

曹:2024年11月までのデータになりますが、新築マンションの販売戸数は前年の2023年よりもやや減少しました。

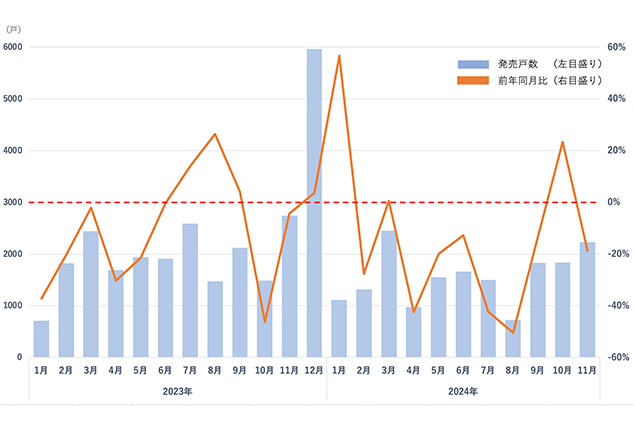

(図1)新築マンションの2024年供給戸数推移(首都圏)

- 出典:不動産経済研究所「首都圏 新築分譲マンション市場動向」

——折れ線グラフを見ると、確かに2024年は2023年下半期と比べると前年比マイナスの月が多くなっていますね。供給数が減少している要因として、どのようなことが考えられるでしょうか。

曹:デベロッパー各社が当初発表していた発売数より実際の供給数が少なかったことから、マンション建設のための人手の不足や、建築資材や人件費などのコスト増加が理由として考えられます。人手不足などで工期が延びて竣工が遅れただけでなく、建築着工時期自体を後ろに倒しにする状況もあるのではないかと考えています。

——物件価格について、2024年は相変わらず上昇傾向にありましたか。

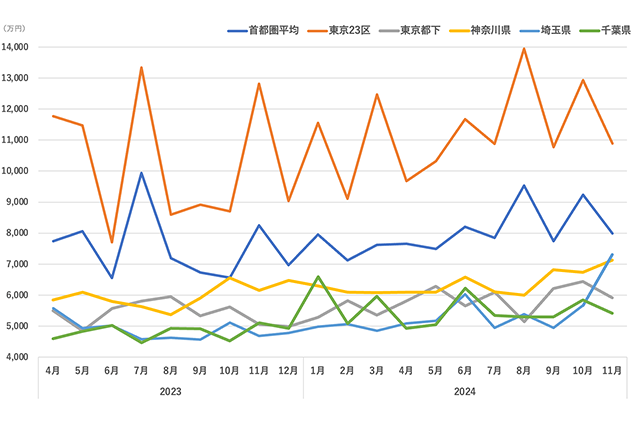

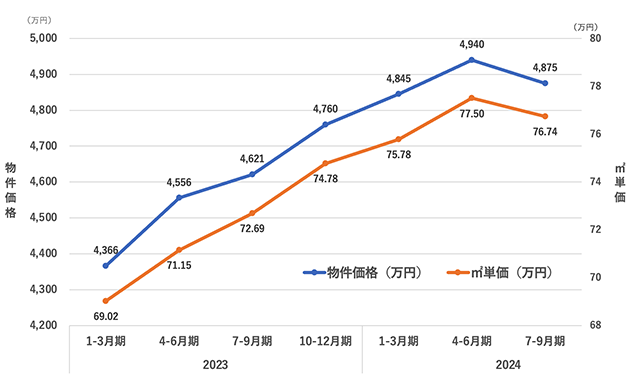

曹:2024年1月にニュースで報じられたように、東京23区で発売された新築マンションの2023年の平均価格が1億円を超えたことが話題になりました。2024年も月ごとに上下動はあるものの、平均価格は上昇基調にあります。図2および表1は首都圏の平均価格の推移を示していますが、ここ2年ほどは緩やかに上昇しています。また、価格上昇のエリアが都心部だけでなく、郊外部にも拡大していることがうかがえます。

(図2)新築マンションの平均価格の推移(首都圏・都県別2023年4月〜2024年11月)

- 出典:不動産経済研究所「首都圏 新築分譲マンション市場動向(2023年4月〜2024年11月)」

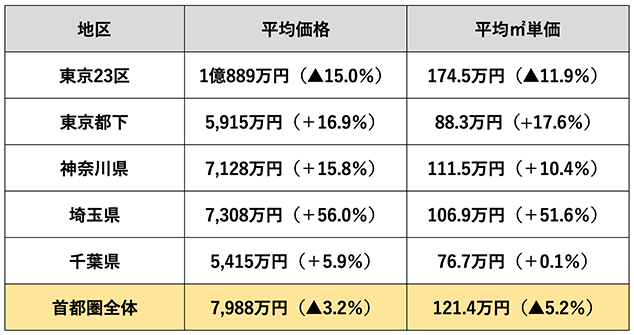

(表1)新築マンションの平均価格、平均㎡単価(首都圏、2024年11月)

- 出典:不動産経済研究所「首都圏 新築分譲マンション市場動向2024年11月」

曹:東京23区は都心部の大型タワーマンションなどの竣工の有無によって平均価格が上下しやすいため、2024年11月はマイナスになっていますが、他のエリアはすべて上昇しています。価格上昇エリアが都心部だけでなく、郊外部にもじわじわと拡大していることがうかがえます。

——新築マンションの価格が全体的に上昇を続けている中、実際の売れ行きはどうだったのでしょう。成約率が落ちるようなことはなかったのでしょうか。

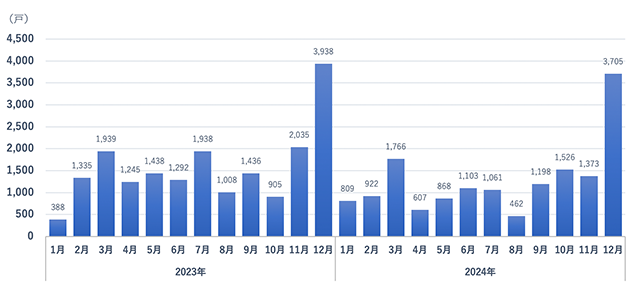

曹:2024年1月から6月までの上半期は成約戸数が非常に増え、前年比でも増加傾向が続いていました(図3)。ただし、下半期については、2024年11月までのデータしか確認できていないため、正確に分析できていませんが、わずかではありますが前年よりは減少したという数字も出ています。

(図3)新築マンションの月別契約戸数の推移(首都圏)

- 出典:不動産経済研究所「首都圏 新築分譲マンション市場動向 2023年のまとめ」ほか

曹:ただ成約戸数の減少は、純粋に新築物件の供給数が前年より減少していることに起因しているように思います。取得意欲が下がっているわけではなく、現在新築の供給が落ち着いているため、勢いが少し落ち着いているように感じます。

中古マンションも在庫が減少傾向に

——中古マンションについては、2024年はどのような動きが見られましたか。

曹:中古物件も相変わらず価格は上昇傾向にあります。東京都全体の新築平均価格が1億円を超えるなど、新築マンションがあまりにも高くなってしまったため、中古住宅の価格も新築に引っ張られるように上昇しています。現時点での最新データとなる2024年7-9月期は一服しましたが、全体的には新築同様、上昇基調にあります(図4)。

(図4)中古マンションの平均価格(首都圏、成約物件、2020年1月期〜2024年9月期)

- 出典:(公財)東日本不動産流通機構(レインズ)「季報マーケットウォッチ(2024年7-9月期)」

——高額過ぎる新築の代替として中古マンションが注目されているとのことですが、在庫や成約の件数はいかがでしょうか。

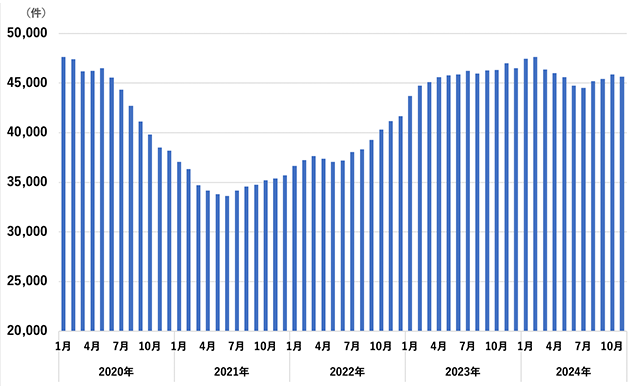

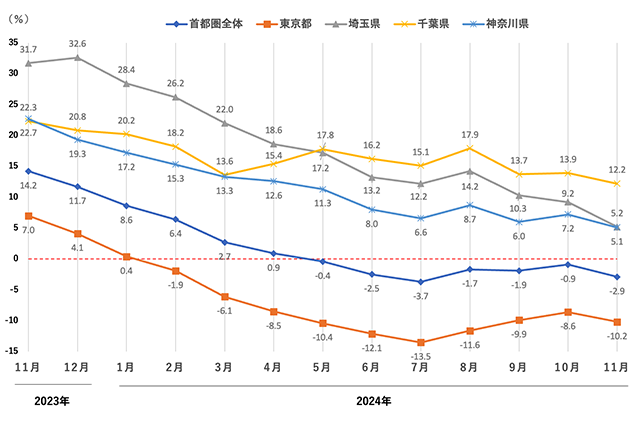

曹:新築同様、中古マンションも品薄感が出ています。コロナ禍からの回復に伴い、2024年初頭まで在庫量が増加していましたが、2024年に入ってからは減少傾向が見えてきました(図5)。とくに東京都では在庫件数が連続で減少しており、在庫件数が増加している他県でも前年同月比で見ると減少している状況です(図6)。つまり首都圏全体で中古マンションの在庫量が減少しているのです。

(図5)中古マンションの在庫状況(首都圏、2020年1月〜2024年11月)

- 出典:(公財)東日本不動産流通機構「月例マーケットウォッチ」

(図6)中古マンションの在庫状況(首都圏・前年同月比)

- 出典:(公財)東日本不動産流通機構「月例マーケットウォッチ(2024年11月度)」

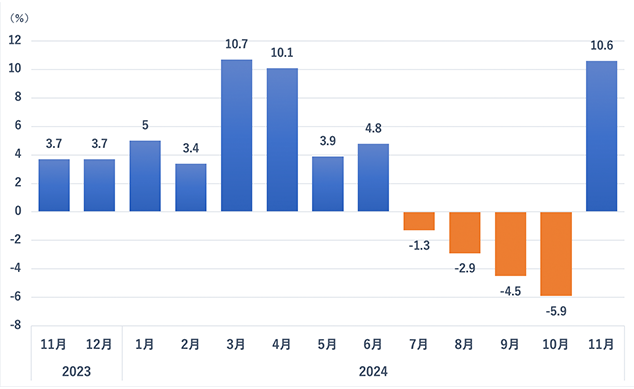

曹:とくに東京都では、在庫件数が前年同月比で2桁(10%以上)のマイナス月もあり、物件不足が顕著になっています。そのためか、新築同様、中古マンションの成約件数が前年より減少する月も出てきました。ただし2024年11月は全エリアで成約数が前年比でプラスに戻っています(図7)。首都圏の2024年11月までの成約件数は3万4064件で、2023年は同時期の3万3046件と比較して約1000件ほどプラスしている状況です。したがって、新築の分析でもお話ししましたが、消費者の取得意欲については依然堅調であると考えられます。

(図7)中古マンションの成約状況(首都圏・前年同月比)

- 出典:(公財)東日本不動産流通機構「月例マーケットウォッチ(2024年11月度)」

——自己居住用だけでなく、投資家が賃貸目的で購入することで、マンションの物件価格が上がっているとは考えられませんか。

曹:マスコミがよく「外国人がマンション購入しているから、価格を全体的に押し上げている」といった解説をしていますが、確かに近年、投資目的で東京の住宅を購入した外国人が増えているものの、全体的に平均成約価格上昇への影響は限定的と考えています。なぜなら、たとえ都心3区の全ての物件を外国人が投資目的で購入したとしても、都心3区の成約件数が東京都全体に占める割合は1割程度に過ぎないからです。

新築マンションの販売価格は依然上昇傾向も、微増に留まる?

——では、新築・中古問わず、2025年の価格はどう推移していくとお考えでしょうか。

曹:住宅需要は引き続き堅調に推移しています。一方で供給側も、資材やエネルギー、人件費、用地の取得費などあらゆる面でコストが上昇しており、とくに新築については当面は価格が下がる要因が見当たらない状況です。以前は資金回収のために安く売るようなケースもありましたが、現在では最初からデベロッパーがあらかじめ3年スパンなどの長めの計画で供給量を調整し、計画的に販売しています。供給量についてもデベロッパーが絞っているところがありますから、供給がダブついて価格が下がる、といったことも期待しづらい状況です。

——2025年4月から、新築住宅は省エネ性能の付与(「断熱等性能等級」4以上)が義務づけられました。こうした要因も新築マンションの価格上昇につながっていきませんか。

曹:確かにコストアップの要因ではありますが、これまでも一定の断熱性能は採用されており、驚くほどの価格上昇にはなりにくいと考えています。したがって、省エネ性能が新築マンション価格に与える影響は限定的だと見ています。

——価格は上昇しても、伸び率はそれほどでもないということですか?

曹:新築マンションの価格があまりにも高くなっているため、デベロッパーもこれ以上価格を上げたくないという思惑もあります。そのため、専有面積を狭くして価格を抑えたり、設備や内装に過度な費用をかけない、モデルルームを簡素にするなど、コストを抑えるための努力を行っています。したがって、住宅価格が上昇したとしても、その上昇幅は微増に留まると考えています。

——当面は中古マンションの人気も続きそうですね。

曹:中古マンションは物件によって築年やコンディションに相当の差がありますから、価格に幅があり、選択肢も新築より大きいといえます。また、最近では買取再販業者が自社で中古マンションを購入し、リフォームやリノベーションして再販に出す物件が増えています。こうした物件は築古であっても性能面で安心ですし、マンション全体のリノベーションなら構造や共用部などもしっかり手が入れられています。自己責任で安い築古物件を購入してリノベーションすることで安く手に入れることも可能ですが、マンションの劣化具合や耐久性は素人には判断しづらくなっています。そのため、築30年以上の中古マンションを選ぶ際には、こうしたプロの手が入っている物件を候補にするのも1つの手段です。

——2025年の上手なマンションの選び方がありましたらお教えください。

曹:現在マンション価格は上昇基調にはありますが、価格の上昇割合はすべてのエリアで均等なわけではありません。エリアや、広さ、築年などの条件を広げていくことで、ご自身が納得できる物件に出会える確率は高められます。もちろん価格面がネックになる場合は、流動性は劣りますが割安に映る戸建て住宅を探す方法も考えられますし、“高値づかみ”が怖いと感じるなら、しばらく賃貸住まいで様子を見るというという選択肢もあります。

ただ、マンションは土地や戸建て住宅より流動性が高く、売りたい時に売却しやすい不動産です。バブル期くらいまでの方は持ち家を消耗品、消費財のように扱っていましたが、住み替えが当たり前の現在では、住宅購入は「資産をつくる」手段でもあります。そのためロケーションが良く、近隣物件と比べて競争力があるといった資産性の裏付けがあれば、価格が少し高くても検討の価値はあるでしょう。価格上昇のトレンドは、逆にいえば持ち家の高額売却が期待できる流れともいえます。

曹:2024年から住宅ローンの金利が少しずつ上がり出してはいますが、依然低金利の状況が続いています。また、日銀の政策金利も今のところ突然大きく上昇する状況ではないので、比較的リスクが少なく利用できるのではないでしょうか。