人口減少へのターニングポイントを迎えた日本

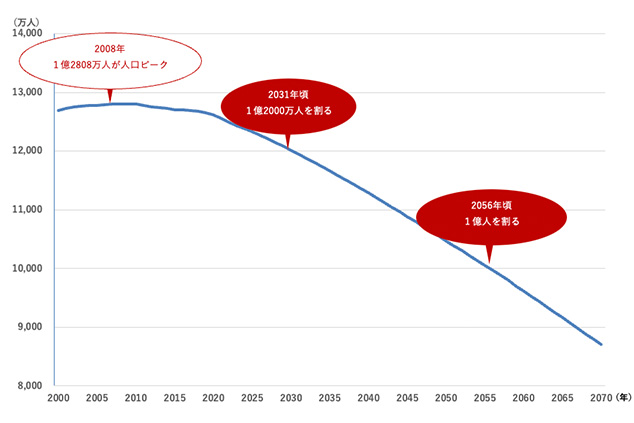

終戦時の1945年に7,199万人だった日本の人口は、戦後の復興とともに急速な上昇を続け、1967年には1億人を突破、1984年に1億2000万人を超えました。しかし、2008年の1億2,808万人をピークに反転し、現在減少傾向に転じています。

国立社会保障・人口問題研究所は国勢調査の実施される年(5年ごと)に将来の人口の推計を発表していますが、2023年発表の最新結果は5年前の推計値よりもいっそうの人口減少が進むと修正されています。

(図1)日本の将来推計人口

※2020年までは実績値、2025年以降は推計(出生中位・死亡中位)

出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」

総務省の発表によると、2023年の日本の人口は1億2435万2000人と、この1年で約60万人も減少しています。東京都を除く全国46道府県すべてで人口が減少している状況ですが、その東京都にしても、人口のピークが2025年と推定されており(東京都制作企画局「2060年までの東京の人口推計」)、以降は全国すべての都道府県が人口減少に転じていくとされています。

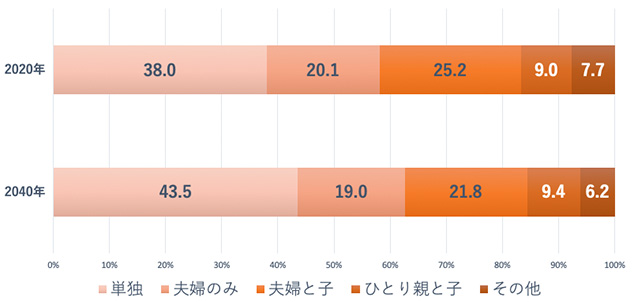

こうした人口減少の動きと併せて、「世帯」の数も減少していくように思えますが、実は世帯総数は2030年までは増加していくと予想されています。というのは、これまで夫婦と子ども、場合によっては夫婦の親も含めて2〜3世代で構成されていたものが、子どもの独立等によって世帯が分割されており、これが人口減少のピークよりも緩やかにしているわけです。つまり、世帯数は2030年まで増加していくものの、1世帯あたりの人数(平均世帯人員)はとうに減少し始めているというわけです。

日本の平均世帯人員は1980年の3.22人をピークに、2020年に2.49人に減少、2033年には1.99人と2人を割り込むとものとされています(国立社会保障・人口問題研究所の推計値)。一人暮らしの単身世帯は、配偶者と死別した高齢者だけでなく、晩婚・非婚による若い世代の双方から増加している状況です。

(図2)平均世帯人員の比較(2020年・2040年)

※2040年は推計値

出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)(令和6(2024)年推計)」

2020年に38.0%だった単身者の割合は、2040年には43.5%までに達すると予測されています。

新たな住み手が現れないと住み替えは難しくなる

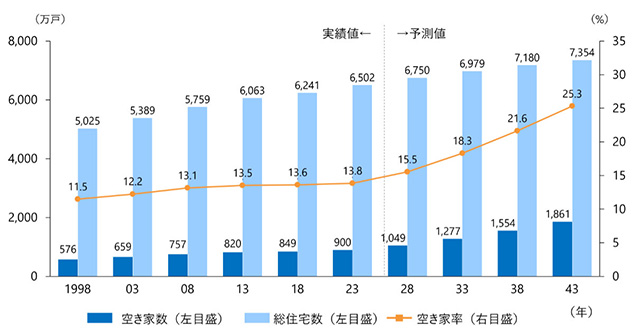

人口だけでなく世帯総数も減少に向かっていく中、今もなお新築住宅がつくられ続けているという状況下にあるのが現在の日本の住宅市場です。住宅産業は国内の主要産業であり、毎年の供給数は減りつつも今後も一定数の新築住宅が供給されていくことでしょう。

老朽化し、耐久性のなくなったストックがきちんと滅失(解体)していけば、築年の比較的浅い高性能なストックへと循環していくわけですが、近年ニュースで再三取り上げられる「空き家問題」に見られるように、築年の古い住宅の滅失はなかなか進んでいないのが現状です。結果、人口減少時代にありながら住宅数は当面増加を続けていきそうです。人口や世帯総数の減少によって需要が減少するため、結果、今後空き家率は急速に高まっていくことになりそうです。

(図3)総住宅数・空き家数・空き家率の実績と予測

出典:総務省「住宅・土地統計調査」(実績値)、野村総合研究所(予測値)

また、求められる住宅の広さや仕様も、今後大きく変わっていきそうです。平均世帯人員の低下により、今後大人数で住むファミリータイプは需要が減少し、代わって単身者や夫婦のみなど、コンパクトな世帯向けの需要が増加していくことが考えられるなど、住み手の必要とする住宅ニーズが変わっていくことも確実視されています。

さらに、必要な住まいの広さや部屋数は、ご家族の年齢や構成、すなわち「ライフステージ」の変化によっても大きく異なっていきます。子どもが小さいうちは一定の広さや部屋数が必要でしょうが、十数年後に子どもが独立、結婚した時、子ども部屋は空き部屋となっていきます。その頃の世帯主は壮年期〜シニア期を迎え、掃除や維持管理の手間となる無駄に広い家よりも、むしろコンパクトな方が住みやすいと考えているかもしれないのです。広くて自然環境の豊かな郊外よりも、役所や医療機関、商業施設に近いという利便性の方が優先されていく可能性は非常に高いのです。

かつて、持ち家の購入は「永住」や「子ども世代への相続」を前提にしていました。それゆえ郊外の広い一戸建てが「住宅すごろく」のゴールだったわけですが、今や年齢や家族数、生活スタイルなどに応じて「住み替え」も当たり前になってきています。その住み替えを希望する場合、それまで住んでいた土地や建物がスムーズに売却できれば問題ありませんが、いわゆる“家余り”の状況の中、すべての物件が市場に流通していくのは難しくなるはず。売却が難しくても賃貸物件として利活用できればよいのですが、人口減少の中、賃貸ニーズも厳しくなっていくことでしょう。近年の空き家問題でも分かるように、最悪の場合、「タダでも売れない」状況さえ生まれているのです。

このように、例え安くても競争力のない物件を持ち家として手に入れる行為は、永住を前提としない限りできれば避けたいことといえそうです。

リセールバリューの高い、競争力のある住宅を手に入れよう

そうなると、今後は競争力のある物件を購入することが、人口減少時代における持ち家探しの鉄則になっていくことでしょう。リセールバリューを意識し、将来も住宅需要のあるエリア、建物、管理状況下にある物件をチョイスしていく姿勢が、これからの住宅購入検討のうえで欠かせません。

競争力があり、将来売却や賃貸化がしやすい物件の条件例について、4つのカテゴリで整理してみました。

(表1)競争力のある物件の条件例(中古住宅)

| ロケーション |

- ・将来人口減少の少ないエリアであること

- ・居住地区として人気のエリアであること

- ・駅近物件などアクセスのよいこと

- ・公園や緑など豊かな自然環境を有していること

- ・役所、医療施設、金融機関、商業施設などのスポットに近いなど、利便性が高いこと

|

| 建物の住宅性能 |

- ・築年が浅く、耐震性や省エネ性など基本的な住宅性能が高いこと

- ・一定の広さを有していること

- ・(マンション)共用部が充実していること、外装などに一定のクオリティを有していること

|

| 維持管理状況 |

- ・適切に維持管理されていること、住宅履歴が保管されていること

- ・(マンション)長期修繕計画が策定され、適切な修繕積立金が確保されていること

- ・(マンション)管理組合が適切に機能していること、住人同士の良質なコミュニティが形成されていること

|

| 賃貸ニーズ |

- ・自己居住でなく、賃貸住宅としてもニーズのあること

- ・地域に多い世帯属性(単身、ファミリーなど)にマッチした広さや間取り、仕様であること

|

「ロケーション」は、住まいが建つ場所が備えている利便性や、他物件と比べた時の優位性です。前提として、そのエリアに今後も一定の人口が見込まれることが必要です。自然環境や交通アクセスのよさ、日常生活を快適に営めるための利便性などが備わっていることで、ご自分たちが快適な生活を送れるだけでなく、将来の住み替えの際にスムーズに売却しやすくなっていきます。

「建物の住宅性能」は、高耐久で長寿命、高性能・高品位な建物ほど価値が下がりにくくなるということを意味します。また「維持管理状況」は、適切なメンテナンスやリフォームなどが実施されてこそ、歳月を経てもその建物の価値の維持につながるということです。

最後の「賃貸ニーズ」というのは、キャンパスやオフィス、工場の周辺など、賃貸ニーズの高いエリアであれば、将来住み替えの際に住まいを売却せず、そのまま賃貸物件として転用することも容易になるという意味です。

こうした競争力のすべてを網羅する必要はありませんし、もしすべて網羅していたらそこは相当高額な人気物件のはずです。多くの方は、予算や通勤時間、生活利便性などを天秤にかけ、取捨選択しながら希望に近い物件を探していかれるかと思いますが、他の方にとっても魅力ある物件を選ぶことが、人口減少化社会の中でも価値を維持につながっていくかと思います。

建築・不動産ライター / 編集者。主に住宅を中心に、事業者や住まい手に向けて暮らしや住宅性能、資産価値の向上をテーマに展開している。近年は空き家活用や地域コミュニティーにも領域を広げる。著書に『中古住宅を宝の山に変える』『実家の片付け 活かし方』(共に日経BP・共著)

※ 本コンテンツは、不動産購入および不動産売却をご検討頂く際の考え方の一例です。

※ 2024年9月26日本編公開時の情報に基づき作成しております。情報更新により本編の内容が変更となる場合がございます。