費用は平均615万円、木造より鉄筋・鉄骨造の方が若干割安に

一戸建ての修繕費用の相場や目安については、「年間10〜50万円程度」、「30年で500万円が目安」「30年で400〜800万円程度は必要」など、さまざまな尺度が存在します。実際のところ、建物の広さや工法、メンテナンスの実施頻度や工事内容などによって修繕費用が大きく違ってくるため、平均や相場として表しにくいともいえます。それでも一戸建てを手に入れたいと考える方にとっては、どのような工事を、どのくらいの頻度で、どの程度かけて実施していくかは知っておきたいことでしょう。そこで、一戸建てを手に入れて実際に30年以上住んだ方(337名)が行った修繕工事について調べたアンケート調査を基に、維持管理の内容や費用について細かく調べてみました。

*以下、アンケート数値はすべてアットホーム「『一戸建て修繕』の実態調査2023」からの引用

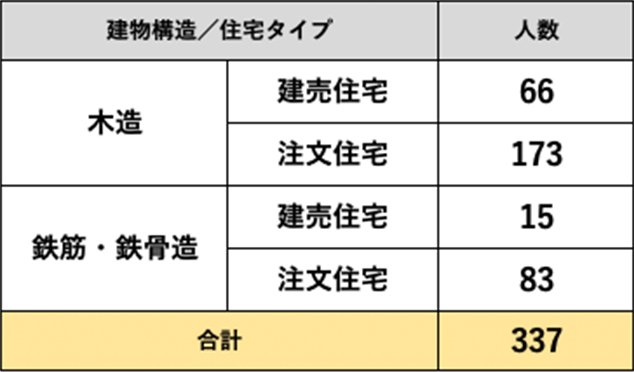

最初に、アンケート回答者の所有する一戸建ての「構造」と「住宅タイプ」について示しておきます。

(表1)調査対象の一戸建て住宅の種別

建物の構造ですが、柱や梁などの主要構造部について、主に木材で構成される「木造住宅」と、鉄で構成される「鉄筋・鉄骨造」に大別できますが、本アンケートは木造住宅が70.9%であることを念頭に置いてください。また「住宅タイプ」は、住まい手が施主となってハウスメーカー等に建物建築を依頼する「注文住宅」と、建設会社側が企画・開発・建築し、土地・建物を販売する「建売住宅」に分かれますが、注文住宅が約76.0%を占めています。なお、各建物の延床面積については公表されていないため、修繕費用は示せても、1㎡あたりの費用については示せないことをご承知置きいただき、目安の数字として捉えていただければと思います。

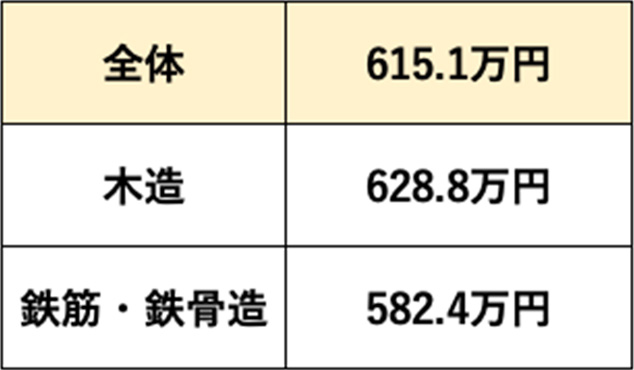

では始めに、一戸建てに30年以上住んでいる方が、修繕にかかった費用の合計を確認していきましょう。

(表2)一戸建て修繕にかかった費用

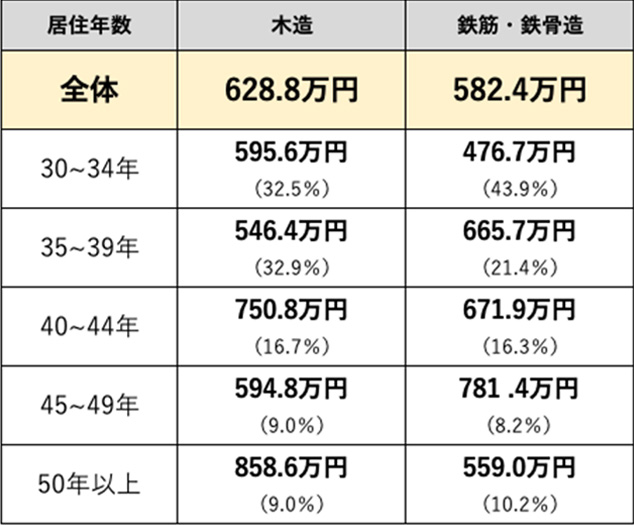

このアンケートのサンプル数は337(軒分)ですが、居住年数について5年単位の内訳がありますので、それぞれの費用平均を確認してみました。

(表3)一戸建て修繕にかかった費用(居住年別の内訳)

居住年数30年から44年あたりについては、概ね居住年数が長いほど修繕費用が高くなっていくことが分かります。45年以上については数字が上下していますが、サンプル数が少ない(10%以下)ためのバラツキと考えられます。数字のバラツキはあるものの、費用分布を眺めていると、築40年以上になると修繕費用が大幅にアップしているようにも見て取れます。

このことから、築40年以上の建物は構造部の老朽化や機能低下も相当進むため、修繕やリフォームだけでなく、建替えも検討していく必要が出てくる時期とも考えられます。

外壁や屋根などの外皮と水まわりが実施率上位を占める

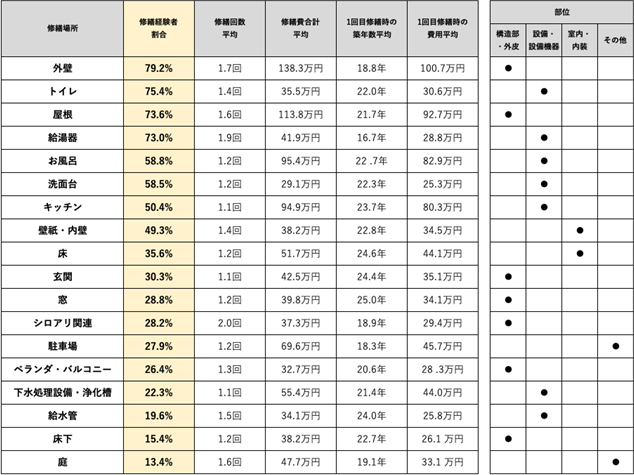

ではここから、修繕を行った具体的な場所について確認していきましょう。下の表は、修繕を「頻度」=実施割合の高い場所順に並べています。

(表4)修繕を行ったことがある場所

修繕頻度の上位4位となる「外壁」「トイレ」「屋根」「給湯器」については、7割以上の方が修繕を実施していました。とくに日々太陽や風雨にさらされ続ける外壁や屋根は、経年とともに傷みや老朽化が出やすく、30年以上の生活の中で1~2度の塗り替えや葺き替えなどのメンテナンスを行っていることが分かります。外壁や屋根は「外皮」「外まわり」などと呼ばれ、建物の柱や梁などの構造部を雨水や湿気から守る大切な部位です。建物の耐久性を維持し、長く住むためにも、これらの修繕は必要な投資といえます。なお、雨樋など建物外部の設備も傷みやすく、これらの修繕や更新費用が屋根工事に含まれている可能性があります。

また、実施頻度の上位には「トイレ」「給湯器」「お風呂」「洗面台」「キッチン」と、いわゆる水まわりと呼ばれる設備機器が多く並んでおり、いずれも50%以上と半数の方が実施していることが分かります。いずれも毎日高頻度で使われる部位だけに傷みやすく、長年の使用によって劣化や機能低下が避けられず、設備の更新や空間全体のリフォームがなされていることがうかがえます。

個人的には、陶器製の便器はそうそう壊れないイメージがあり、トイレの実施頻度の高さ(第2位)が意外でした。ただ、和式便器を腰掛式に変えたり、加齢配慮として室内をバリアフリーにする、温水洗浄便座を交換するなど、トイレまわりの工事はいろいろ需要があるのでしょう。腰掛便器はここ10~20年で節水性が格段にアップしていますから、光熱費を節約できるエコ・リフォームとして合理的な工事ともいえます。

「玄関」「窓」「シロアリ関連」は、外壁や屋根と同様、建物の構造部を守る部位として、やはり必要な修繕工事といえます。ただ、これらの修繕工事は30%以下に留まっていたのが気になります。シロアリ関連の実施頻度が2.0回と修繕回数のトップであることを見ても、定期的な防蟻処理は必要なのではないでしょうか。また、玄関や窓については建物の断熱性能にも大きく関与しており、暑さ・寒さを室内に持ち込まないための省エネリフォームとして交換することももっと実施されてもよいように思います。

実施時期別、頻度別、費用別の上位3部位はココ!

ではここから、修繕の実施時期の早めな部位、修繕回数(頻度)の多い部位、そして1回目の修繕費用の高い部位に着目してみました。修繕時期の早さと実施頻度は相関関係にありますから、2つの結果を併せて確認します。

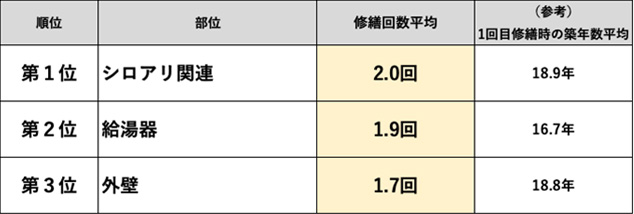

(表5)修繕回数平均(多い順)

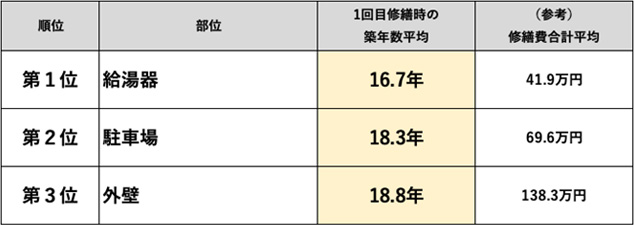

(表6)1回目修繕時の築年数平均(早い順)

修繕回数の平均では、シロアリ関連が2.0回とトップでした。ただ一般的に防蟻処理(消毒)の薬剤の効果が持続年数は5年程度で、確実に防ぐためには5年ごとの工事がベストということであり(「(公財)日本しろあり対策協会」ほか)、そうなると30年以上で2.0回というのはかなり少ない数字ともいえます。1回目修繕時の築年数が18.9年というのはかなり遅い実施とさえいえます。恐らくですが、防蟻処理はきちんと実施している人と全く実施しない方とに二分されていることが、こうした数字につながっているようにも思えます。床下はふだん目にしない部位のため、被害が表れるまで気にかけず、対策が遅れがちなのかもしれません。

給湯器についても実施頻度が1.9回と修繕頻度の第2位につけていますが、一般に給湯器の耐用年数は10〜15年であり、1回目修繕時の築年数平均の16.7年という数字も遅めともいえます。耐用年数を超えても、故障し続けるまで引き続き使い続ける方がいることがうかがえます。

一方、外壁の修繕回数得平均2.0回、1回目修繕の築年数平均18.8年というのは、まずまず妥当な数字に思えます。傷みや劣化を目にしやすく見つけやすいことや、建物の美観に影響することなどが背景にあるように思います。

では、費用のかかる修繕工事はどこでしょうか。1回目の修繕時の費用順に並べたのが表7です。

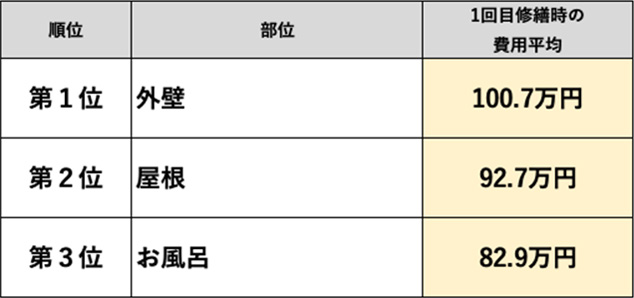

(表7)1回目修繕時の費用平均(高額順)

「外壁」と「屋根」という、共に外皮(外まわり)の2部位が上位を占め、両者とも100万円前後と高額な修繕工事であることが分かります。この2つの工事は、共に仮設の足場を組んで工事を行うため、同じタイミングで実施することも多いもの。修繕費用が高額になる恐れもあるので、修繕費用の積み立てなど、事前の用意が必要ともいえそうです。

また浴室は、ユニットバスと在来工法で更新時期が違ってきますが、湿気が多く床下を含めて傷みやすい部位ですので、日頃のまめな点検や補修によって修繕や更新時期をできるだけ遅らせたいところです。

将来の修繕に向けて費用の計画的な積立を

以上見てきたように、一戸建ては30年以上経つと平均600万円近くの修繕費用がかかっているわけですが、細かく見ていくと決して十分な修繕回数や間隔ではなく、これをきちんと維持管理していくとなると、より高額の費用がかかることになります。

このようなことから、一戸建てを手に入れた後は、将来の修繕費用に向けて毎月2~3万円程度積み立てていくような事前準備が大切といえます。月額2万円でも30年で720万円の費用が用意できるわけで、修繕だけでなく部屋全体のリフォームも視野に入れられます。ただ、このアンケートの回答者の場合、修繕費用として毎月一定額を積み立てていたのはわずか8.9%に留まり、ほとんどの方は貯金(61.9%)や退職金(15.3%)を取り崩して支払いに充てているとのことです。

国交省は分譲マンションの修繕積立金について、㎡当たり平均月額335円(20階未満、5,000㎡未満、機械式駐車場なしの場合)を目安として示しています。80㎡の住戸であれば毎月26,800円、100㎡なら33,500円ですから、毎月2~3万円の積立は決して無茶な金額でないことがお分かりいただけるかと思います。

修繕費用の具体の数字を出すことは難しいですが、「傷んでから直すより、事前に定期メンテナンスを行う方が結局は安くつく」ことは間違いありません。建物のまめな点検や修繕は、そこに住むご家族の快適性の維持につながるだけでなく、長期使用を可能にする、劣化してからの修繕より維持管理コストを下げられる、資産価値の向上につながるなど、多くのメリットがあります。信頼できる業者さんを見つけるなどしながら、定期的な修繕を心がけたいものです。

〈みずほ〉のサービス・サポートメニューはこちら

建築・不動産ライター / 編集者。主に住宅を中心に、事業者や住まい手に向けて暮らしや住宅性能、資産価値の向上をテーマに展開している。近年は空き家活用や地域コミュニティーにも領域を広げる。著書に『中古住宅を宝の山に変える』『実家の片付け 活かし方』(共に日経BP・共著)

※ 本コンテンツは、不動産購入および不動産売却をご検討頂く際の考え方の一例です。

※ 2024年8月26日本編公開時の情報に基づき作成しております。情報更新により本編の内容が変更となる場合がございます。