民間賃貸物件の半数が礼金を設定、首都圏は月額家賃の1ヵ月分が多い

賃貸物件の基本情報として、必ず表示される、礼金の有無。敷金とセットで示されることが多く、「敷1(ヵ月分)、礼1(ヵ月分)」などとやり取りします。仲介手数料や前家賃などと合わせて賃貸契約時の初期費用に影響するため、借り手側の関心も非常に高い要素といえます。

敷金は、賃料滞納や賃借人の責による原状回復費用の担保的な位置付けがあり、民法でもきちんと定義されているものです。対して礼金は、入居者(賃借人)から部屋のオーナー(大家、賃貸人)へのお礼的な性質をもった賃貸契約上の慣習ですが、敷金がオーナーへの「預かり金、保証金」的な性質を持つのに対し、礼金は借主にメリットのほとんどない性質の負担金といえます。そのため礼金の有無が入居意欲に直結しており、礼金を0にすることで近隣物件との競争力を獲得し、早期入居を目指す手法が採られたりします。

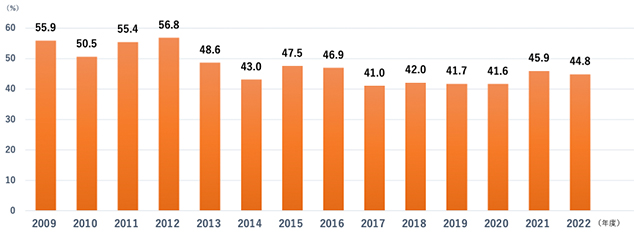

そんな礼金ですが、最近の賃貸物件においてどの程度設定されているものでしょうか。国土交通省が毎年調査、公表している「住宅市場動向調査」によると、現時点で最新情報の2022年度調査では、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中京圏)の民間賃貸住宅で礼金を設定しているのは全体の44.8%となっています。

(図1)三大都市圏の民間賃貸住宅における礼金を設定する物件割合推移

出典:国土交通省「住宅市場動向調査」

※この統計は、礼金設定の「あり」「なし」のほか、「無回答」の設定もあり(2022年度で8.7%)、実際の数字とは異なります。

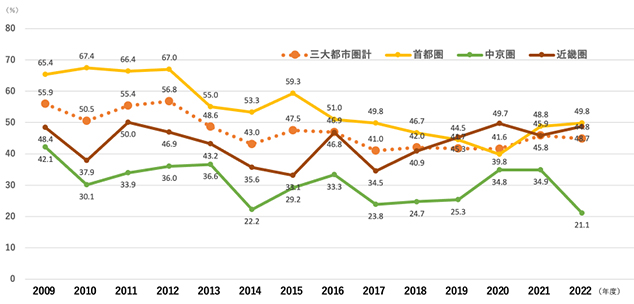

また上記の数字について、都市圏別の推移についても確認してみました。礼金は賃貸市場独特の商慣習であり、地域によって位置付けや取り扱い方に差異があるようです。

(図2)同 エリア別推移

出典:国土交通省「住宅市場動向調査」

オレンジの点線が三大都市圏の合計ですが、首都圏はそれより高め、中京圏と近畿圏は低めで推移してきたことが分かります。ただ首都圏は10数年前と比べると、近年は減少傾向にあるようです。

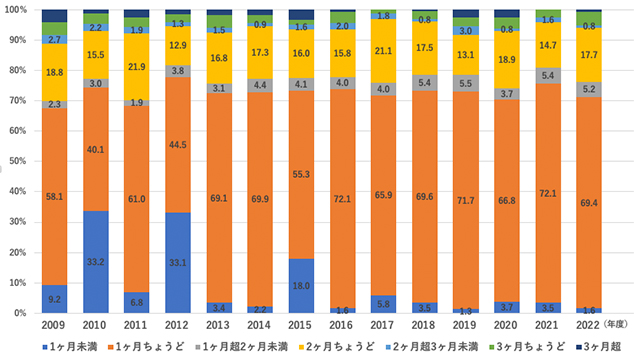

(図3)三大都市圏における民間賃貸住宅の礼金の月数

出典:国土交通省「住宅市場動向調査」

では、具体の礼金の金額はいくらくらいなのでしょうか。礼金を設定している賃貸住宅について、その金額を月数(月額家賃の何ヵ月分になるか)の推移を確認したところ、礼金を「1ヵ月以内」で設定している物件がここ10年以上70%程度で推移していることが分かります。バブル期の頃、筆者が住んでいた首都圏では「敷・礼=2・2」物件が当たり前だった印象がありますが、もう相当前から「礼金1」が主流になっていたようです。バブル崩壊やリーマンショックなど景気後退の影響が大きかったものと思われます。

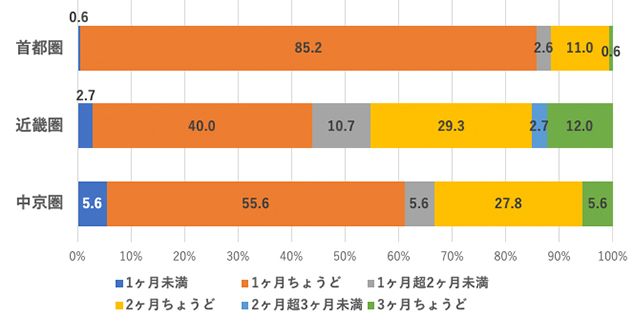

ただし、このデータをエリア別に分けて確認していくと、地域によって大きな差異があることが分かります。

(図4)三大都市圏における民間賃貸住宅の礼金の月数

出典:国土交通省「住宅市場動向調査」

首都圏が、礼金1ヵ月以下の物件が85%に達するのに対し、近畿圏は首都圏より高額に設定されていることが分かります。

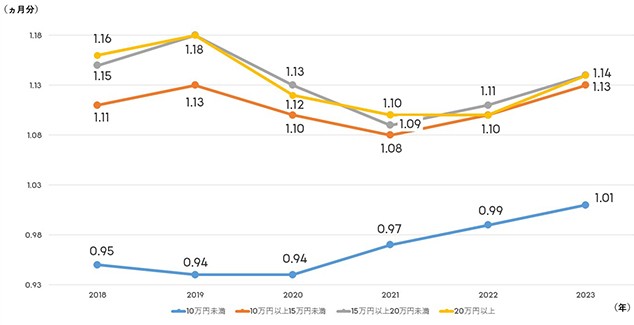

賃貸物件の賃料の違いによって、礼金の設定に差はあるものでしょうか。LIFULLが自社のポータルサイトに掲載されていた賃貸物件について、礼金あり物件の平均について賃料帯別に算出したデータがあります。これによると、首都圏において、賃料10万円以上の賃貸物件の礼金平均が1.13〜1.14(ヵ月)なのに対し、10万円未満のみ1.01と低く抑えられていることが分かります。

(図5)賃料帯別 礼金の平均値推移(首都圏)

出典:LIFULL「『敷金・礼金』の動向調査【首都圏版】」

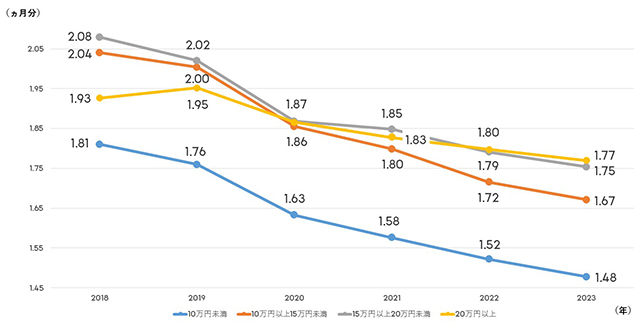

(図6)賃料帯別 礼金の平均値推移(近畿圏)

出典:LIFULL「『敷金・礼金』の動向調査【近畿圏版】」

礼金の設定額が東西で大きな差があることは図4でも示されていましたが、10万円以下の低額物件の礼金設定が低めなのは、首都圏・近畿圏とも同じです。恐らく、年収の低めな若年層が主対象であり初期費用に敏感なこと、競合物件が多いこと、ファミリー層より入居期間が短く住み替えの需要が大きいことなどが背景にあるのでしょう。

賃借人からは敬遠される要因のひとつ

この礼金の捉え方ですが、賃貸オーナーと賃借人とでは考え方が真逆であり、利害の相反する要素といえます。どういうことかというと、賃貸オーナーにとっては賃貸経営における貴重な収入減であり、利回りを高めるための不可欠要素ですが、賃借人にとっては何のメリットもない無駄な出費と受け止められているということです。

同じ初期費用でも「敷金」については基本的に預かり金であり、退去時に精算したうえで、戻ってくるものであることから、借り手にも一定の理解があるように思いますが、礼金については、

- ・初期費用が高額になる

- ・賃貸人(オーナー)にお礼する意味・意義・メリットがない

- ・不要な出費にしか映らない

などの理由から、できれば払いたくない費用であると考えています。2件の似た候補物件があれば、ほとんどの住まい手は礼金のより少ない物件を選ぶことでしょう。つまり礼金の設定は、ともすれば物件の競争力を下げるネガティブ要因といえます。礼金が少ない方が初期費用が下がるため入居意欲を喚起しやすいことは、容易に想像できるかと思います。実際、周辺物件と比べて競争力が低下してきた賃貸物件については、賃料を下げるなどのほか、礼金を下げる(あるいは0にする)対抗策によって早期入居を目指したりといった策がよく採られます。

その具体例と考えられる動向をご紹介しておきます。

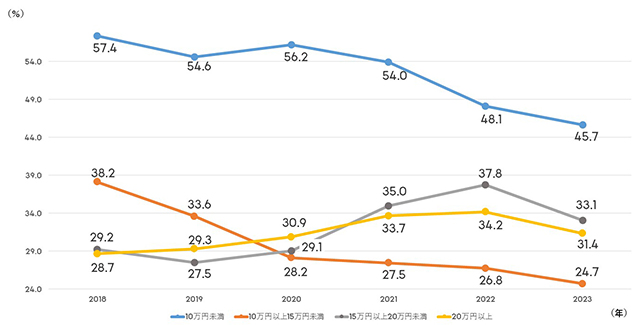

(図7)賃料帯別 礼金0物件 シェア推移(首都圏)

出典:LIFULL「『敷金・礼金』の動向をLIFULL HOME’Sが調査【首都圏版】」

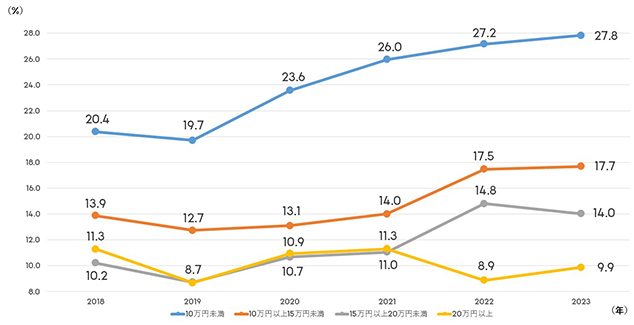

(図8)賃料帯別 礼金0物件 シェア推移(近畿圏)

出典:LIFULL「『敷金・礼金』の動向をLIFULL HOME’Sが調査【近畿圏版】」

図7は首都圏での、図8は近畿圏での「礼金0物件」の割合の推移になります。首都圏においては、月額15万円以上の物件(イエローとグレーのグラフ)について、2020年から2022年にかけて礼金0物件のシェアが上昇したことがうかがえますが、これはコロナ禍によって移動が制限され、賃貸物件の需要と流動性が下がったことによるものと推察されます。2022年から23年にかけてシェアが低下(=礼金0物件数の減少)したのも、移動制限が解かれ再び賃貸需要が回復していったことによって、再び礼金の設定を再開していったものでしょう。近畿圏ではコロナ禍以降、礼金0物件のシェアは大きく下がっていませんが、そもそも首都圏より礼金0物件の割合が低いことに留意する必要があります。

礼金の上手なコントロールによって最終的な利回りを高めていこう

とある賃貸オーナーは、最近多い「入居希望者からの家賃減額要請」への対抗措置として、礼金を設定しているとのことでした。例えば、月額5万円の賃貸物件を保有していたとして、月額賃料を1,000〜2,000円下げる原資として、事前に礼金を1ヵ月分多く設定しているというのです。5万円の礼金は、月額2,000円の減額でも25ヵ月分の穴埋めの原資になり、2年で退去するのであれば、賃料の減額なしに早期成約させられたと置き換えることもできるわけです。逆に、長期入居が期待できそうな場合、賃料を下げず、代わりに礼金を下げることで入居検討者の入居意欲を喚起する手段にできるという賃貸オーナーもいらっしゃいました。

このように見ていくと、賃貸経営を実践する投資家にとって、礼金とは単に入居契約時の一時的な収入源でなく、保有物件の稼働状況をコントロールするための戦略的な変動要因と捉えることができそうです。空室期間が続くようであれば、礼金を減額することで早期入居を目指せます。1ヵ月分の礼金と1ヵ月の空室期間による収入減は同額ですから、礼金を下げてでも早期入居が実現すれば実質的な損失とはなりません。礼金はまた、原状回復やリフォームなどの空室期間の穴埋めの原資としても位置づけられます。

新築の賃貸物件など競争力が高かったり、収入の確保が不可欠な場合では強気の礼金設定も考えられるでしょうが、礼金そのもので収入を確保するのでなく、早期入居によって空室期間を減らすなど、賃料のマイナスを補うための手段とするなど、戦略的な運用のための切り札として上手に活用することが大切かと思います。