- 長寿化が進み、「人生100年時代」というフレーズが大げさなものではなくなっています。その一方で、世帯構造が変化し、家族のあり方が従来とは違っていることにより、老後の暮らし方を改めて考える必要が出てきています。高齢になった時、どこでどのように暮らせばいいのか。それを考えるポイントを具体的に解説します。

総務省の「統計からみた我が国の高齢者」によると、2024年9月15日時点の日本の高齢化率(65歳以上の人口比率)は29.3%で過去最高となりました。つまり国民の3人に1人は高齢者ということです。1995年に14%を超えた後、30年で2倍以上になりました。

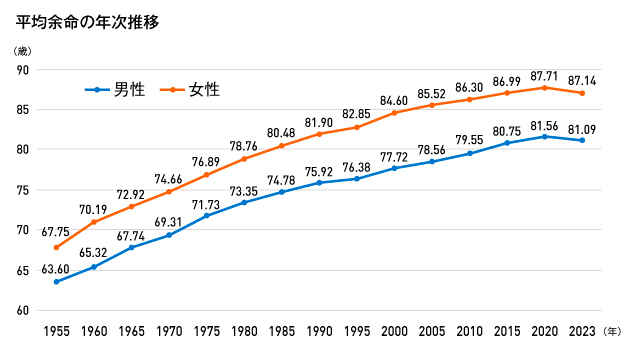

こうした状況の主な要因は日本人が長寿化していることです。厚生労働省の資料によると、2023年の日本人の平均余命はコロナ禍の影響で2020年より少し短くなりましたが、男性が81.09歳、女性が87.14歳。1955年の平均余命は男性が63.60歳、女性は67.75歳だったので、約70年で男性が約17.5年、女性が約19.4年伸びたのです。

(厚生労働省「令和5年簡易生命表」から作成)

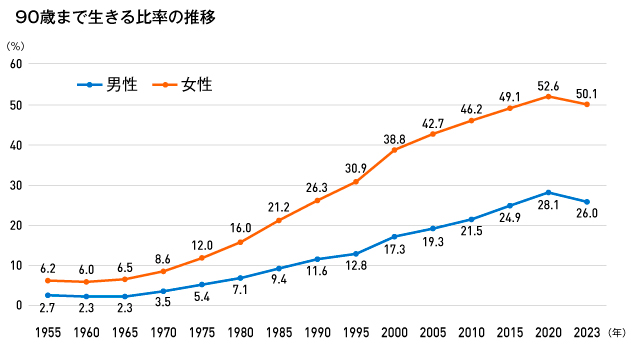

これによって2023年時点の推計では、男性の26.0%、女性の50.1%が90歳まで生きる見通しとなっています。1955年時点ではそれぞれ2.7%、6.2%に過ぎませんでした。つまりこの時点では、90歳以上の高齢者はかなり珍しい存在だったということです。それに対して現在は、男性は4人に1人、女性は2人に1人が90歳まで生きると見られているのです。ちなみに女性の25.5%が95歳まで生きると推計されています。人生100年時代というフレーズが大げさでないことはお分かりいただけると思います。

(厚生労働省「令和5年簡易生命表」から作成)

平均寿命と健康寿命の乖離に深刻な問題が

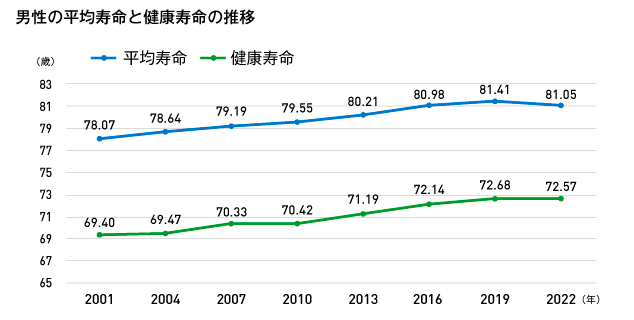

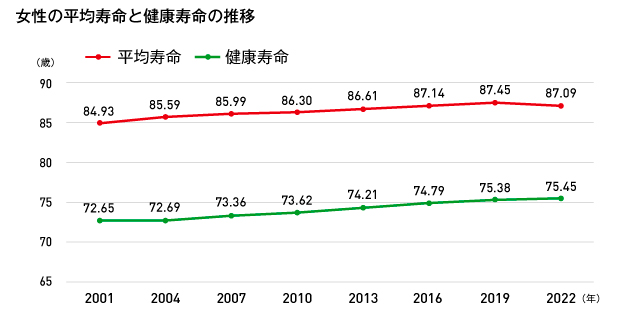

人生100年時代に、生涯、安心して暮らすためにはどのようなことに注意すればいいのでしょうか。まず意識したいのは、平均寿命と健康寿命(日常生活に制限のない期間)の違いです。2022年の健康寿命の平均値は男性が72.57歳、女性が75.45歳。この時点の平均寿命は男性が81.05歳、女性が87.09歳でした。

つまり、男性は約8.5年間、女性は約11.6年間、日常生活に制限のある暮らしを送る可能性があるということです。この間は、生活上、なんらかの手助けが必要になります。それを誰にどこでやってもらうのか、考えておく必要があるのです。

厚生労働省「健康寿命の令和4年値について」から作成

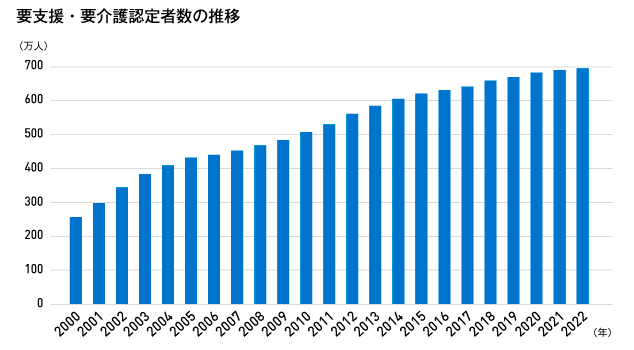

手助けとなるのが介護保険です。2022年度末時点で要介護または要支援の認定を受けた「要介護者等」は694万4000人に上っています。介護保険の対象となるのは原則として65歳以上の人ですが、要介護者等は70歳代後半から増える傾向があります。65~74歳の認定比率は約4.2%に過ぎませんが、75歳以上は約31.9%になっています。

厚生労働省「令和4年度介護保険事業状況報告(年報)」から作成

こうした要介護者等に対する介護を主に担っているのは誰なのでしょうか。厚生労働省の「国民生活基礎調査(2022年)」によると、同居する配偶者が一番多く22.9%、続いて同居する子どもが16.2%、子の配偶者が5.4%となっていて、同居している家族が介護を担っているケースが半数近くを占めています。一方、家族ではない事業者の比率は15.7%でした。

こうした状況は、高齢者の意識とマッチしているのでしょうか。内閣府の「高齢者の健康に関する調査(2022年)」によると、誰に介護を頼みたいかという質問に対し、46.8%の人が「ヘルパーなど介護サービスの人」を挙げており、配偶者が30.6%、子が12.9%と続きます。

世帯構造の変化を見ても、将来、同居の家族に介護を頼れない状況になるのは明らかです。「国民生活基礎調査」で高齢者のいる世帯の世帯構造を見ると、高齢者の単独世帯比率は年々増加し、2023年は31.7%にまで上昇しています。高齢者夫婦のみの比率も上昇し、32.0%となっています。単身世帯で同居者に手助けを頼めないケースや“老々介護”で苦労するケースが、今後さらに上昇する可能性が高いでしょう。

どこで介護してもらうのか?

以上のような背景を認識した上で、今後、老後に向かって考える大切なポイントは、どこで誰に介護してもらうのかということです。中でもどこで受けるのかを考えることが手掛かりになります。「誰に」という部分は「どこで」が決まればかなり決まってくるからです。

介護を受ける場所として、在宅(自宅)と施設があります。在宅介護のメリットは、住み慣れた家で暮らせる、費用が施設よりも安く済む可能性があるということなどです。デメリットは、家族(同居者)の負担が大きくなる、24時間365日の対応に不安があるといったことが挙げられます。施設介護のメリットは、24時間365日対応、プロによるサービスで安心、家族(同居者)の負担が軽くなることなどです。デメリットは費用がかなりかかるケースがあること、要介護度が高くなると施設を移らなければならないケースがあることなどです。

このように紹介すると、在宅と施設の二者択一と感じるかもしれません。実際にはその中間タイプのような選択もありえます。例えば、次回以降で詳しく紹介する「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」は、安否確認や生活相談などの高齢者向けサービスがあるバリアフリーの賃貸住宅で、多くの場合、食事も提供されます。

これは高齢者自身が契約を結ぶ賃貸住宅ですから、そこで介護を受ければ在宅ということになります。また、介護サービス付きのサ高住もあり、それを活用すれば介護付き有料老人ホームなどのプロのサービスと24時間365日の安心を手にすることができるという意味では、施設介護に近いといえるでしょう。

今は元気で介護を受ける必要はなくても、1人暮らしが心細かったり、夫婦で大きな住宅を持て余したりするといった理由で、介護を受ける前に早めに住み替えを決断したほうがいい場合もあるかもしれません。次回は、そんな住み替えの対象となる高齢者に向けた住まいの種類と特徴を詳しく説明します。

ファイナンシャルプランナーとして、金融商品や資産運用などに関する書籍や新聞・雑誌記事の執筆、金融関連企画へのアドバイス、講演などを行う。高齢者へのアドバイスのため、多数の高齢者向け施設に足を運び現状を確認。老後の暮らし方についても情報を発信している。

※ 2025年3月31日本編更新時の情報に基づき作成しております。情報更新により本編の内容が変更となる場合がございます。

※ 本コンテンツは、不動産購入および不動産売却をご検討頂く際の考え方の一例です。