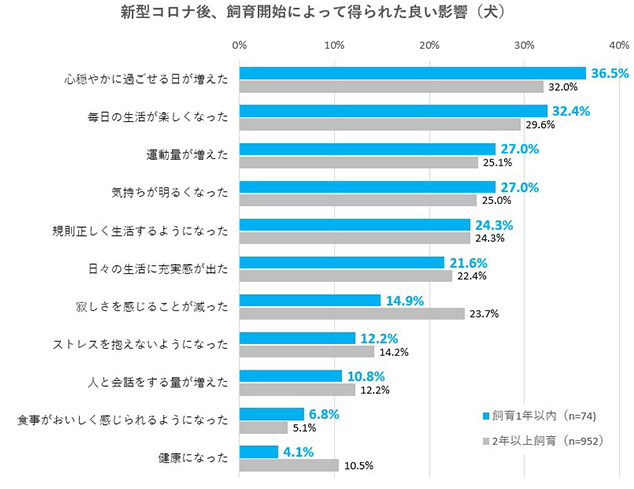

(一社)ペットフード協会が2021年に行った「全国犬猫飼育実態調査」によると、犬や猫の飼育頭数はコロナ禍以前より増えているとのこと。新型コロナ後に飼育をスタートした方からは「心穏やかに過ごせる日々が増えた」(犬)、「毎日の生活が楽しくなった」「寂しさを感じることが減った」(猫)などの声が挙がっており、暮らしのうえで癒しにもつながっているようです。

(グラフ)新型コロナ後、飼育開始によって得られた良い影響

出典:(一社)ペットフード協会「令和3年 全国犬猫飼育実態調査」を基に日経BPコンサルティングで作成

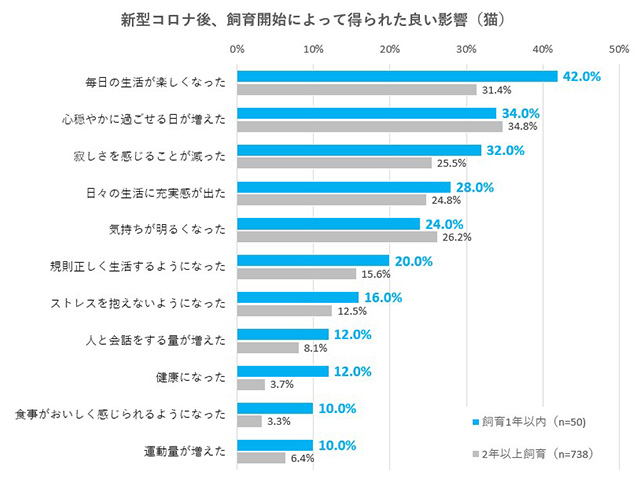

そのワンちゃん・ネコちゃんの多くは室内で飼われています。ただ、通常の住宅はとくにペットに配慮した内装や設備でないため、飼育は可能でも快適に暮らせるとは限りません。

(グラフ)犬・猫の主飼育場所

出典:(一社)ペットフード協会「令和3年 全国犬猫飼育実態調査」を基に日経BPコンサルティングで作成

ペットの室内飼いの問題は「におい」と「汚れ」

ハウスクリーニングに関する多くのノウハウを持つNPO法人日本ハウスクリーニング協会で講師を務める佐藤幸恵さんによると、室内でペットと暮らす際の困りごととしては「におい」と「汚れ」による室内の汚損だといいます。ただ、これらは日々の掃除の仕方など、工夫によって除去や軽減ができるもの。ご自身でも室内で愛犬とともに暮らしている佐藤さんに、ペットを室内で飼う方の掃除のコツをうかがいました。

佐藤:まずにおいの問題ですが、大きく予防と事後の対処とに分けられます。

「予防」とは、ふだんからペットのにおいが室内にこもらないようにするということですね。まめな通風や換気といった対策などでしょうか。

佐藤:窓を開けて小まめに空気を入れ換えるほか、脱臭用の炭を室内に置く、空気清浄機を付けるなどでにおいを吸着・分解するなどの方法もあります。最近の空気清浄機は脱臭機能が強化されていますし、除菌機能は空気中のカビやウイルスなどの除去にも有効ですが、ペットの抜け毛を吸い込んでしまったりするため、こまめにお手入れする必要があります。銀イオンなどのペットにも安心な招集・除菌剤で室内の空間を抗菌コートする方法もあります。

対して、「事後の対処」というのはどのようなものでしょう。

佐藤:ペットが粗相をした場合に行う掃除などで、対処が早いほどにおいを抑えられます。ペットの尿が飛び跳ねてカーペットやソファの脚に付着するケースも多く、床だけでなく、周りの家具やインテリアも一緒に清掃するのがポイントです。

ペットがトイレ以外で粗相した時など、効果的な掃除方法はありませんか。水拭きだけではにおいがなかなか取れにくくて……。

佐藤:私たちはふだん、重曹やクエン酸を水に溶かし、スプレーに入れて洗剤代わりに使用しています。アルカリ性の重曹は酸性の汚れ、酸性のクエン酸はアルカリ性の汚れに向いています。どちらも天然由来のため人体への害がなく、中和作用で汚れを落とすので、安心して使用できます。

ただ、大理石や無垢材などは変色する恐れもあり、床材によっては使用しない方がいいものもありますので注意が必要です。私は畳にはエタノールを使用して表面を拭き、最後に堅く絞った布で水拭きしています。アルコール入りのウェットティッシュなども便利ですが、ペットが嫌がることがあるのでご注意ください。

こまめに掃除するしくみをつくる

次にペットの「汚れ」対策ですが、どのような汚れがあり、どんな清掃方法がおすすめでしょう。

佐藤:私は柴犬を飼っているのですが、いちばん悩まされているのが抜け毛ですね。ペットの室内飼いは、体毛の掃除と切り離せません。毛が溜まりやすい場所としては、部屋の隅や階段、玄関周り、いすの脚、窓のサッシ周り、ベッドの布団やカバー、カーテンの裏側などが挙げられます。

体毛対策は、掃除機による除去でよいのでしょうか。

佐藤:掃除機は仕上げに使います。まずはドライシートを付けたモップやワイパーなど、場所に応じて道具を使い分けながら、毛を集めると効率よく掃除が進みます。掃除機はコードのあるAC式より、充電式のコードレスタイプの方が使いやすいと思います。軽いし、部屋の奥や隅、上部まで作業できます。

布団の上などは、粘着シート付きの掃除器具で取り除いたり、サッシの溝など掃除機のノズルが入らない場所には刷毛(はけ)も便利で、体毛やホコリなどの汚れをかき出せます。幅木に付くほこりなどは、溝ブラシや目地ブラシが落としやすいので、私たちプロも愛用しています。これらは特殊な道具である必要はなく、100円ショップの商品でも十分対応できます。

場所に応じた道具の使い分けがポイントということですね。他の汚れにはどのようなモノがありますか。

佐藤:餌の散らかりや食べ残し、吐き戻し、よだれ、引っ掻いた家具や壁の破片など、ペットを飼うことで生じる汚れは多々あります。また、外から帰ってきたペットが、脚や身体に付着した汚れを持ち込むようなケースもあります。こうしたペットが汚しやすい場所は、ふだんからこまめな掃除を心がけることが大事です。汚れの除去だけでなく、その後においが発生しないよう、先ほどの「クエン酸スプレー」など、湿式の掃除が大事です。

ところで、定期的にフローリングにワックス掛けをされるご家庭もあるかと思いますが、きちんとした手順でメンテナンスしないと、においや汚れをそこに留めてしまいかねません。私たちの手順は「汚れを取る」⇒「洗う」⇒「仕上げる」というものです。ワックス掛けは仕上げの領域に当たります。ワックスを塗っても密着が悪いと、ペットの脚や爪ではがれてしまった所に汚れが入り込んでしまうこともあります。ペットとの共生を優先するのであれば、床材は汚れにくく、汚れても清掃しやすい素材の方がよく、傷がつきやすく、水に弱い性質の無垢材など、お手入れが不可欠なのであまり向かないと思います。

汚れるのは当然と割り切り、汚れても掃除しやすい環境づくりが大切だということですね。床だけでなく、壁材や家具選びなどにも当てはまりそうです。

佐藤:ご注意いただきたいのは、掃除機がかけにくいとだんだん掃除自体をしなくなること。床にモノが置いてあったり、部屋の隅に行きづらいと、掃除がおろそかになりがちです。そういう意味で、普段から床に置くモノを最小限に抑え、小まめに片付けるなどで部屋をスッキリさせることも、においや汚れ対策の王道といえます。

分かってはいるのですが、ペットを飼っていると、必然的にモノが増えてしまいます……。

佐藤:ケージやトイレ、ペットフード、遊び道具など、ペットを飼うとどうしてもモノが増えていきます。これらの上手な収納場所がなく、結果として室内を雑然とさせてしまうケースが多く見られます。ハウスクリーニングでお客さまの家に上がらせていただくと、数年開けていない収納がどのお宅でもあるもの。多少「断捨離」をしてでもスペースを確保し、ペット用品をどこに収納するかを「しくみ化」することで、室内のスッキリ感を維持できます。「片付く=空間ができる」と人は変わり、こまめに掃除しようという気も起きます。これは私の話ではなく、お客さまに起きた大きな変化として紹介させていただきます。

また、ペットを家じゅうどこでも自由に行き来させるのでなく、行動していい区画を絞ることで、汚れる場所を最少化できます。私の家でいうと、抜け毛の多い犬種のため、2回の部屋には行けないようにする工夫で、ずいぶん違ってくるかと思います。

工夫次第で室内の快適性はもっと高められるということですね。

佐藤:たくさんのアプローチがありますが、今申し上げたことをすべて実行するのでなく、無理のないかたちで習慣化させていけばいいかと思います。ベストな空間を……とがんばり過ぎるのでなく、人もペットもほどほどに快適な“ベターな空間”でよいのではないでしょうか。

自分たちだけで落とせない汚れがあったり、時間がない場合は、ぜひハウスクリーニングを依頼してください。年に一度だけでもプロに掃除してもらえば、自分たちで行う日頃のメンテナンスも楽になるはずです。

取材協力:NPO法人日本ハウスクリーニング協会(https://www.jhca.or.jp)

ハウスクリーニング業を営みながら、NPO法人日本ハウスクリーニング協会で講師を務めるプロフェッショナル。愛犬は抜け毛の多い柴犬で、毎日掃除用具を手に奮闘している。

※ 本コンテンツは、不動産購入および不動産売却をご検討頂く際の考え方の一例です。

※ 2022年5月30日本編公開時の情報に基づき作成しております。情報更新により本編の内容が変更となる場合がございます。