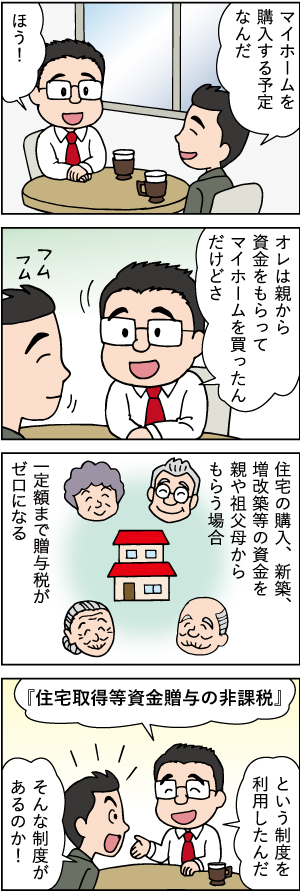

- 親や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば「住宅取得等資金贈与の非課税」という制度が受けられる。これは、非課税限度枠内であれば贈与税が非課税になるというもの。

- さまざまな要件があるが、特に引き渡しや居住には「贈与を受けた翌年の3月15日まで」という期限があるので注意したい。

- 制度の特例を受けるためには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に税務署に申告をする必要がある。

- 「住宅取得等資金贈与の非課税」は「相続時精算課税」との併用も可能。

- 2018年5月31日本編公開時の要件であり、税制は今後変更となる場合があります。

第4話 住宅取得等資金の贈与編

【Cさんファミリー】

夫43歳会社員、妻38歳の共働き夫婦で、日々仕事と10歳と8歳の娘の子育てに奮闘中。5年前に庭付きの一戸建てを35年ローンで購入。

2021年12月31日まで! 親や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与税の特例が受けられます

住宅の購入、新築、増改築等の資金を親や祖父母などからもらう場合「最大1,200万円(2018年5月現在省エネ等住宅(左記以外は700万円)で消費税8%の場合)」まで、贈与税がかからない「住宅取得等資金贈与の非課税」という制度があります。もらった財産の年間合計額が110万円(基礎控除額)以内であれば贈与税はかからないという「暦年課税」と合わせれば、一定の要件を満たした場合、最大1,310万円(左記以外は810万円)まで贈与税がかかりません。メリットは将来の相続税の持ち戻しがないため、相続対策になるという点です。

なお、この非課税制度は2021年12月31日までの時限立法です。また、契約の締結日が2019年4月1日以降になる場合の非課税限度額は、①②の金額のうち多い金額が適用されます。

①契約の締結日と非課税限度額 ※消費税8%の場合

| 契約の締結日 |

非課税限度枠 |

| 省エネ等住宅 |

左記以外の住宅 |

| ~2020年3月31日 |

1,200万円 |

700万円 |

| 2020年4月1日~2021年3月31日 |

1,000万円 |

500万円 |

| 2021年4月1日~2021年12月31日 |

800万円 |

300万円 |

※2019年3月31日までに契約すれば、消費税が10%になる2019年10月1日以降の引き渡しでも、消費税8%の場合が適用。

②契約の締結日と非課税限度額 ※消費税10%の場合

| 契約の締結日 |

非課税限度枠 |

| 省エネ等住宅 |

左記以外の住宅 |

| 2019年4月1日~2020年3月31日 |

3,000万円 |

2,500万円 |

| 2020年4月1日~2021年3月31日 |

1,500万円 |

1,000万円 |

| 2021年4月1日~2021年12月31日 |

1,200万円 |

700万円 |

受贈者の主な要件

- 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上。

- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下。

- 2009年分から2014年分までの贈与税の申告で本制度の適用を受けたことがない。

- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに引き渡しを済ませ、居住すること。

※遅滞なくその家屋に居住することが確実である場合も可

※贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、適用外

- 新築・増改築の場合、住宅の床面積(登記簿面積)は50㎡以上240㎡以下。床面積の2分の1以上は受贈者が居住するために使うこと。

- 増改築等の費用が100万円以上であること。

など

特例を受けるために気を付けたいこと

翌年の3月15日までに引き渡しと入居を済ませておくという点は注意しておきたいポイントです。予定では3月15日までに引き渡し完了となっていても、住宅購入にはさまざまなステップがあることを考えて、年度後半の贈与や契約は避けたほうが無難といえます。また、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に、贈与税の申告書・計算明細書・戸籍謄本・登記事項証明書・新築や取得の契約書の写しなどを税務署へ提出しないと、特例が受けられない点も覚えておきましょう。特にサラリーマンなどの給与所得者の場合は、自ら税務署に出向いて納税するということに不慣れなため、申告を忘れてしまったり、書類に不備があったりするケースがあるようです。本特例を受ける意思がある場合は、あらかじめ不動産会社や税理士などに相談し、アドバイスをもらっておくと安心です。

要件について気を付けたいのがマンションの床面積についてです。登記簿には、壁の内側部分を測った「内法面積」が記載されていますが、広告に掲載される物件概要には、壁の中心線を基準に測定した「壁芯面積」が掲載されている傾向があります。つまり、登記簿上の面積は広告上の面積より狭くなっているということになります。『広告物の物件概要では50㎡以上あるのに、登記簿上は50㎡未満のため特例の対象外だった』というような残念な結果にならないように、登記簿上の面積を事前に確認しておくことが重要です。

暦年課税でなく「相続時精算課税」を選ぶことも可能

「相続時精算課税」とは、60歳以上の親や祖父母からの贈与について、相続までの贈与額を相続財産に加算し、納めた贈与税を相続税で精算する制度のことで、2,500万円までが非課税となります。一定の要件を満たす場合であれば「住宅取得等資金の非課税」との併用も可能です。この制度を適用した親や祖父母からの贈与については「暦年課税」に戻すことができませんが、贈与者ごとに課税方法を変えるのは可能。「暦年課税」よりも一度に多額の金額が受け取れる点が特徴といえます。

贈与者に注意してもらうこと

子や孫の幸せを願うばかりに、贈与者が生活できなくなってしまうようでは本末転倒です。贈与者には、自身の生活を第一に考えてもらい、過度な贈与には注意してもらいましょう。ほかにも、偏った贈与をしていると将来的に相続人同士のもめごとに発展してしまう可能性があることは念頭に置いてもらうようにしましょう。

20年勤めた不動産情報サービスの会社での経験を活かし、住まい探しが初めての方にも分かりやすい、生活者の目線に立った記事の執筆活動を手がける。

※ 本コンテンツは、不動産購入および不動産売却をご検討頂く際の考え方の一例です。

※ 2018年5月31日本編公開時の要件であり、税制は今後変更となる場合があります。